ピアノロールのための作曲講座 - 5 ~7つのダイアトニックコード~

簡単なピアノ編曲←前

前回までで一通りの作曲はできるようになりました。童謡レベルですけどね。

もう少し高度な曲を作れるようにパターンを増やしていきましょう。

理屈っぽい内容が増えてきますけど頑張ってください。面倒な人は最後のセクションだけ読んでもらえればもしかしたら何とかなるかも。

最初にコードの話をしたとき、白鍵を一つ飛ばしに三つ弾くという話をしました。

このときはC・F・Gの三つの鍵盤から一つ飛ばしに弾いたパターンを紹介したわけですが、白鍵の数は七つですよね?

DとFとAを同時に弾いたDのコードやBとDとFを同時に弾いたBのコードなんてものも有るんじゃないか、そんな風に考えた人もいると思います。

結論から言えば、そういうコードはありますが、それらのコードをDやBと呼ぶことはありません。

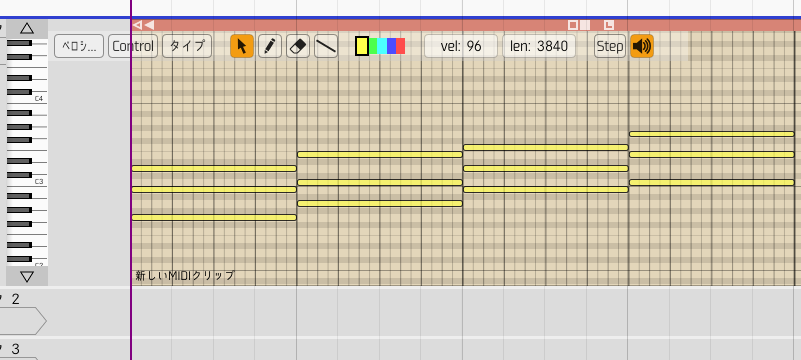

一番左がGのコード、次がAから白鍵を一つ飛ばしに弾いたコード、その次がBから白鍵を一つ飛ばしに弾いたコード、一番右がCのコードですね。

ピアノロールに記述したことで違和感に気がついた人もいるかもしれません。

以下のGIF動画を御覧ください。

GとCは三つの音の関係が同じですが、Aからのコードは真ん中の音がGやCよりも黒鍵も含めた鍵盤ひとつ分低くて、Bからのコードに至っては一番高い音も鍵盤ひとつ分低いです。

この違いが響きの違いを生んでいます。

第一回では白鍵の話しかしませんでしたが、黒鍵も鍵盤を構成する大事な要素です。

鍵盤に黒鍵を追加してみます。

#というのは音を鍵盤一つ分上げるという意味です。鍵盤一つ分のことを半音と呼んだりもします。

ルート音から見て4半音上と7半音上の音から構成されるコードをメジャーコード、3半音上と7半音上の音から構成されるコードをマイナーコードと言います。

CあるいはFあるいはGから白鍵を一つ飛ばしに弾くとメジャーコード、AあるいはDあるいはEから白鍵を一つ飛ばしに弾くとマイナーコードになります。

マイナーコードはルート音に続けてmと書き足すのが一般的です。つまり、Dから白鍵を一つ飛ばしに弾いたコードは「Dm」となります。

Cをルートにしてマイナーコードを弾くと構成音はC・D#・Gの三音になります。3:4:5の綺麗な数値から成り立っているメジャーコードとは違い、マイナーコードはどうしてもちょっと音が濁ります。なので、マイナーコードはメジャーコードと比べると少し暗い印象になります。

さっきまではちょっとのけものにしてましたが、Bからのコードの話もしましょうか。

Bからのコードは3つ上の鍵盤であるDと3つ上の鍵盤であるFから構成されています。こういったコードはBm♭5と表記できます。ネット上だと上付き文字が表現しにくい、♭を打ち込むのが面倒などの理由でBm(-5)という書き方も見ますね。

♭は音を鍵盤一つ分下げるという意味で、ルート音から数えて5番目の白鍵、つまりコードの構成音の三番目の音が低いと考えてください。もっと正確な表現がありますが、既に長い話が更に長くなるので今回はこれで納得してください。

Cをルートにしてこのコードを弾くと構成音はC・D#・F#の三音になります。

ただ、使えなくはないんですが、こいつは曲者です。

CとF#の周波数の比は32:45です。どう考えても綺麗な比ではありませんね。他の鍵盤と比べると桁違いに不協和です。

ある音とその6半音上(あるいは6半音下)の音を同時に鳴らすと、メジャーコードやマイナーコードと比べて一線を画す勢いで不穏な響きになります。

初心者のうちはあんまり使わない方がいいコードです。

C、Dm、Em、F、G、Am、Bm♭5

この7つをダイアトニックコードと言います。

で、このコードはだいたい3つの役割に分類できます。

安定した「トニック」と不安定な「ドミナント」、そのどちらでもない「サブドミナント」です。

ダイアトニックコードの中で最も安定したコードはCです。もちろんCはトニック。

第一回で「最後のコードをCにするとストンと終わってくれる」といったことを言いましたが、それはCが最も安定しているからです。

同じタイミングで「Gの後にCを置くと自然な感じになる」とも言いました。それはGが不安定なドミナントで、安定を求めているからです。

Fはどちらでもないサブドミナントです。

それを踏まえてメジャーコード以外も見てみましょう。

先述の通り響きそのものが不安定なBm♭5はドミナントです。GとBm♭5は3つの構成音のうちBとDの2つの音が共通なのでその意味でも間違いないですね。

同じ要領で構成音が似通っているコードを探すと、AmはCと、DmはFと似ています。もちろんAmはトニックでDmはサブドミナントです。

問題はEm。CメジャーコードとEとGの音が共通で、GメジャーコードとGとBの音が共通です。とりあえずトニックということにしておきます(ドミナントとしても臨機応変に使えるという文献もありますがわかりやすさ重視で)。

C・F・G以外を代理コードと呼ぶこともあります。

代理コードもそれぞれの役割で使えますが、C・F・Gの三つがやっぱり基本なんですよね。

役割一覧表

トニック :メイン(C) 代理コード(Am・Em)

サブドミナント:メイン(F) 代理コード(Dm)

ドミナント :メイン(G) 代理コード(Bm♭5)

※間のセクションを全て読み飛ばした人へ

ここに書いてあるのは大文字のアルファベットから白鍵を一つ飛ばしに弾いたコードのことです。

この7つのコードを8個並べて曲を書いていきましょう。面倒な分類をした分だけ楽が出来ます。

ルールは以下の三つです。

①最後はC

②ドミナントの次にサブドミナントを置かない

③代理コードの後にその役割のメインのコードを置かない

②は「不安定なまま落ち着かなかったら収まりが悪い」ってことですね。

③は「役割決まってるんなら最初に言え」というところでしょうか。

これらを守らないと変な響きになりがちです。変な響きになることを分かった上で使うパターンの名曲もまあまあ存在しますが、初心者のうちはそういう型破りなことはしなくていいです。

コード進行はCに落ち着くように作るものなので、Cが落ち着かなく聞こえたら失敗だと思ってください。

前回までで一通りの作曲はできるようになりました。童謡レベルですけどね。

もう少し高度な曲を作れるようにパターンを増やしていきましょう。

理屈っぽい内容が増えてきますけど頑張ってください。面倒な人は最後のセクションだけ読んでもらえればもしかしたら何とかなるかも。

最初にコードの話をしたとき、白鍵を一つ飛ばしに三つ弾くという話をしました。

このときはC・F・Gの三つの鍵盤から一つ飛ばしに弾いたパターンを紹介したわけですが、白鍵の数は七つですよね?

DとFとAを同時に弾いたDのコードやBとDとFを同時に弾いたBのコードなんてものも有るんじゃないか、そんな風に考えた人もいると思います。

結論から言えば、そういうコードはありますが、それらのコードをDやBと呼ぶことはありません。

一番左がGのコード、次がAから白鍵を一つ飛ばしに弾いたコード、その次がBから白鍵を一つ飛ばしに弾いたコード、一番右がCのコードですね。

ピアノロールに記述したことで違和感に気がついた人もいるかもしれません。

以下のGIF動画を御覧ください。

GとCは三つの音の関係が同じですが、Aからのコードは真ん中の音がGやCよりも黒鍵も含めた鍵盤ひとつ分低くて、Bからのコードに至っては一番高い音も鍵盤ひとつ分低いです。

この違いが響きの違いを生んでいます。

第一回では白鍵の話しかしませんでしたが、黒鍵も鍵盤を構成する大事な要素です。

鍵盤に黒鍵を追加してみます。

| 高 | ○ | C | 1:2 |

| ↑ | ○ | B | 8:15 |

| │ | ● | A# | 5:8 |

| │ | ○ | A | 3:5 |

| │ | ● | G# | 5:8 |

| │ | ○ | G | 2:3 |

| │ | ● | F# | 32:45 |

| │ | ○ | F | 3:4 |

| │ | ○ | E | 4:5 |

| │ | ● | D# | 5:6 |

| │ | ○ | D | 8:9 |

| ↓ | ● | C# | 15:16 |

| 低 | ○ | C | 1:1 |

#というのは音を鍵盤一つ分上げるという意味です。鍵盤一つ分のことを半音と呼んだりもします。

ルート音から見て4半音上と7半音上の音から構成されるコードをメジャーコード、3半音上と7半音上の音から構成されるコードをマイナーコードと言います。

CあるいはFあるいはGから白鍵を一つ飛ばしに弾くとメジャーコード、AあるいはDあるいはEから白鍵を一つ飛ばしに弾くとマイナーコードになります。

マイナーコードはルート音に続けてmと書き足すのが一般的です。つまり、Dから白鍵を一つ飛ばしに弾いたコードは「Dm」となります。

Cをルートにしてマイナーコードを弾くと構成音はC・D#・Gの三音になります。3:4:5の綺麗な数値から成り立っているメジャーコードとは違い、マイナーコードはどうしてもちょっと音が濁ります。なので、マイナーコードはメジャーコードと比べると少し暗い印象になります。

さっきまではちょっとのけものにしてましたが、Bからのコードの話もしましょうか。

Bからのコードは3つ上の鍵盤であるDと3つ上の鍵盤であるFから構成されています。こういったコードはBm♭5と表記できます。ネット上だと上付き文字が表現しにくい、♭を打ち込むのが面倒などの理由でBm(-5)という書き方も見ますね。

♭は音を鍵盤一つ分下げるという意味で、ルート音から数えて5番目の白鍵、つまりコードの構成音の三番目の音が低いと考えてください。もっと正確な表現がありますが、既に長い話が更に長くなるので今回はこれで納得してください。

Cをルートにしてこのコードを弾くと構成音はC・D#・F#の三音になります。

ただ、使えなくはないんですが、こいつは曲者です。

CとF#の周波数の比は32:45です。どう考えても綺麗な比ではありませんね。他の鍵盤と比べると桁違いに不協和です。

ある音とその6半音上(あるいは6半音下)の音を同時に鳴らすと、メジャーコードやマイナーコードと比べて一線を画す勢いで不穏な響きになります。

初心者のうちはあんまり使わない方がいいコードです。

C、Dm、Em、F、G、Am、Bm♭5

この7つをダイアトニックコードと言います。

で、このコードはだいたい3つの役割に分類できます。

安定した「トニック」と不安定な「ドミナント」、そのどちらでもない「サブドミナント」です。

ダイアトニックコードの中で最も安定したコードはCです。もちろんCはトニック。

第一回で「最後のコードをCにするとストンと終わってくれる」といったことを言いましたが、それはCが最も安定しているからです。

同じタイミングで「Gの後にCを置くと自然な感じになる」とも言いました。それはGが不安定なドミナントで、安定を求めているからです。

Fはどちらでもないサブドミナントです。

それを踏まえてメジャーコード以外も見てみましょう。

先述の通り響きそのものが不安定なBm♭5はドミナントです。GとBm♭5は3つの構成音のうちBとDの2つの音が共通なのでその意味でも間違いないですね。

同じ要領で構成音が似通っているコードを探すと、AmはCと、DmはFと似ています。もちろんAmはトニックでDmはサブドミナントです。

問題はEm。CメジャーコードとEとGの音が共通で、GメジャーコードとGとBの音が共通です。とりあえずトニックということにしておきます(ドミナントとしても臨機応変に使えるという文献もありますがわかりやすさ重視で)。

C・F・G以外を代理コードと呼ぶこともあります。

代理コードもそれぞれの役割で使えますが、C・F・Gの三つがやっぱり基本なんですよね。

役割一覧表

トニック :メイン(C) 代理コード(Am・Em)

サブドミナント:メイン(F) 代理コード(Dm)

ドミナント :メイン(G) 代理コード(Bm♭5)

※間のセクションを全て読み飛ばした人へ

ここに書いてあるのは大文字のアルファベットから白鍵を一つ飛ばしに弾いたコードのことです。

この7つのコードを8個並べて曲を書いていきましょう。面倒な分類をした分だけ楽が出来ます。

ルールは以下の三つです。

①最後はC

②ドミナントの次にサブドミナントを置かない

③代理コードの後にその役割のメインのコードを置かない

②は「不安定なまま落ち着かなかったら収まりが悪い」ってことですね。

③は「役割決まってるんなら最初に言え」というところでしょうか。

これらを守らないと変な響きになりがちです。変な響きになることを分かった上で使うパターンの名曲もまあまあ存在しますが、初心者のうちはそういう型破りなことはしなくていいです。

コード進行はCに落ち着くように作るものなので、Cが落ち着かなく聞こえたら失敗だと思ってください。

PR

コメント

ブログ内検索

プロフィール

HN:

池田哲次

Webサイト:

性別:

男性

職業:

大学生

自己紹介:

Twitter@ikeda_tetsuji

メールアドレス

ike_dxhcnkdyjg◎yahoo.co.jp

◎を@に変えてください

メールアドレス

ike_dxhcnkdyjg◎yahoo.co.jp

◎を@に変えてください

最新記事

最新コメント

[11/17 ルイ ヴィトン タイガ 財布 ブランド]

[02/25 ゆず・かぼす]

[07/10 takahiro shimoji twitterID → @hed197]

[03/26 趣人]

[02/09 池田哲次]

P R